村上仁美・沖綾乃 二人展 -密やかなる日常-

2022/11/04 - 12

@GALLERY SCENA. by SHUKADO

一見儚く見えるようで、力強い生命力を感じさせる作品を制作する村上仁美と沖綾乃の二人展は、日常や生活がテーマ。村上仁美は、陶を使って彫刻を制作する。彼女の制作する木や植物と一体化し、朽ち果てていくかのような女性像は、このまま永遠の命を持ち続けるのではないかと想像するような肉体をさらけ出している。沖綾乃は、丁寧に扱うイメージのある日本画の画材で女性を描くが、荒々しく見える着彩や鉛筆で描いた下図をそのまま活かしたりしながら、女性の中にある秘められた激しさを、人間の存在を描く作家である。この二人が日常や生活をテーマにどのような作品を創り上げるのか、ぜひ注目していただきたい。

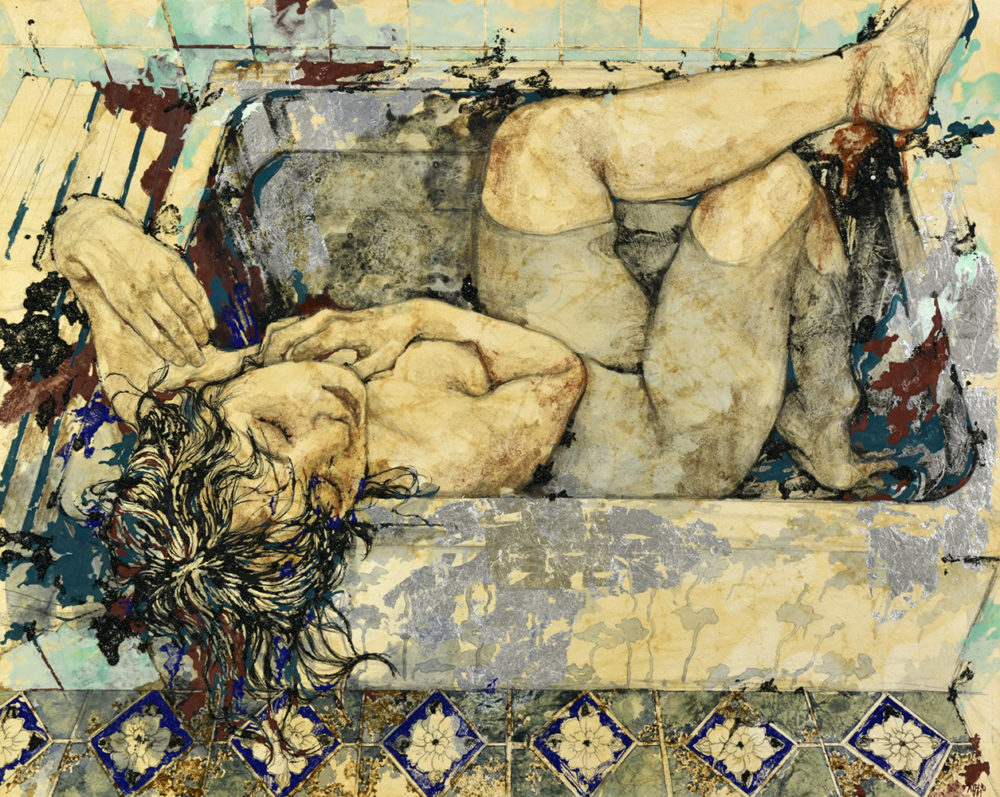

日常というテーマに取り組みたいと思った時に、自分の生活を振り返ってみればなんて飯事ような生活を送っているのだと感じました。湯船には懐かしい捏造の波の記憶を浮かべ、花を食事の供とし、眠る時には全部が嘘のような気がするのですから。

際限なく広がった自分の思考がかろうじて人の形を留めていられるのは他者の眼差しが輪郭を伝えてくれるからでしょう。

生活は小さな生と死の連続です。刹那の邂逅を愛したことの証として、手に触れることのできるヴァニタスを私は作っています。(村上仁美)

私は家に刻まれていく人の生活の痕跡を愛おしく思う。

風呂場の床のタイルにいつの間にかにできた不思議な形のひび割れを、シャワーを浴びながら無意識に見つめる癖がある。

またある時、くしゃくしゃのままのベッド見て人と触れ合った感触を思い出す。よくよく考えるとそれは実際にはあり得ない記憶で今朝方見た夢だったことに気がついた。

そんなふうに家に無数に残った生活の痕跡や、日常の中で現実と夢想の世界がふいに入れ替わるようなミステリアスさに強く心惹かれている。(沖綾乃)

なぜ彼女たちの恍惚と官能が必要なのか

私どもの新しい画廊であるGALLERY SCENAの企画を考えたとき、もっともやりたいと思った企画のひとつが村上仁美と沖綾乃との二人展であった。では、なぜこの二人の組み合わせでなければならなかったのか。

それは二人が「官能」という重要でありながら戦後美術に若干枯渇した共通のテーマを擁しているからであり、それがもしかしたら21世紀のデジタル化孤立化する「リモート」文化の中でもっとも重要な活動かもしれないからである。

官能と言ってももちろん二人の方向性は違う。

村上は女性が胎児を育んで出産するという文字通りの「器」としての肉体性に着目し、なおかつ生きること自体が死と生の連続体であるということを一種の官能として表現していると思われる。

例えば、彼女のモチーフである女性彫像はガランドウの肉体を横たえて海の底で果てながら恍惚の笑みを浮かべる。それは生きる喜びとそれに相反する死への憧憬、あるいは永遠の性と生への営みに繋がる事の歓びでもあることを表現しているようにみえる。この「産む性」の官能性は女性の肉体のみが持つ特権である。

沖の場合は、女性と男性の性の営みがしばしば描写される。最近のアイドル的美人画が、どこか処女性のみを強調したようにみえることとは遠くはなれて、直接的な描写ではないものの、若くても他者と交わろうとする肉体と精神の躍動を描く。そこでは肉体だけでなく絵の具の画材も輪郭も飛び跳ね飛び散り、絵画のマチエール自体が官能性そのものを表象しているかのようである。

つまり村上の官能は「永遠」とつながり、沖のそれは「今」につながる。そして片や陶器、片や絵画、両者のマチエールは、泥や突起で外部に溶け出して、愉楽を表象しているかのように見える点でも共通している。

思えば官能というテーマは、メジャーな文化の中で知らぬ間に蔑ろにされてきた。映画は70年代80年代に官能のテーマを藤田敏八、大島渚、神代辰巳、相米慎二などが豊かに描き出したのにもかかわらず、90年代以降は恋愛ものはメロドラマに退化し、あるいは男性向けのAVが性行為を退屈で空想的な商品パッケージに貶めてしまったし、絵画の方は19世紀ウィーン分離派のクリムトとエゴン・シーレがめくるめく性のドラマを絵画にしたためたものの、20世紀絵画にそれを凌ぐ官能表現はついに現れず、21世紀はそれどころか幼児化・幼稚化に拍車をかけて、いまや性のテーマなどとうに忘れられてしまったかのようである。文学には散発的に官能のテーマが散見されるが、だんだんとそのエネルギーは消えゆくようにも思われる。

本人たちがその文脈を意識しているかどうかは兎も角、官能というものを思いがけない角度でアートの領域に展開してきた二人の女性アーティストは、生と死、生と性という芸術にとって普遍的でもっとも重要なテーマをひっさげて登場してきた点で尊い。

その二人は今回テーマとして「密やかなる日常」を選んだ。前述のように二人の方向性は違うものの、どこか同じキーワードを持つことで、大喜利的でもあり、真剣勝負でもある、舞台を設定した。「日常」といっても人に見せるものではない、「Private」のドアの向こうにある、女性の秘められた日常である。

沖はこのテーマを他者の眼が届かない場所での女性の孤独な開放感とでもいうべき率直で、大胆な魅力のある画面として仕上げてきた。

村上は例えば『Dive into the night』という作品で、「眠る」という最も当たり前の日常の小さな死を幸福として捉えた首を造形してきた。一方で、日常に溶け込む「死」=《メメント・モリ》としての心臓、腎臓などの内蔵の置物を提案する。

二人共、入浴の場面を一点ずつ描いた。まさに“Private”の最たる場面で、このモチーフが今回のテーマで出るのは当然とも言えるが、村上がバスタブで内面に没入する心理そのものを造形化してきたのに比して、沖は湯船の中で体を横たわらせて肉体の存在感を際立たせる画面を造形した。常に内に沈んでいこうという性向の村上と、外部に溢れ出していこうとする沖の資質の違いが表れていて興味深い。

ちなみに、個人としての村上はむしろ外交的で、沖はいつもはにかんで控えめに見える。作品が本人を補完するように思われるところも面白い点である。

乾いてしまったこの21世紀の日常、乾ききってしまったかにも見えるアートの世界に、湿り気と官能性を与える二人の世界が、どのように世に浸透していけるのか。この世にあらたな生がたくさん生まれ、「永遠」を作ることを、二人の作品がこれからもより一層促していくとしたら、これほど嬉しく喜ばしいことはないだろう。(田中千秋)

Artists